1669年,鳌拜被囚死在禁所,其后代有一支神秘逃亡,今已成为大村

1669年,鳌拜被囚死在禁所,其后代有一支神秘逃亡,今已成为大村

1669年,鳌拜被囚死在禁所,其后代有一支神秘逃亡,今已成为大村

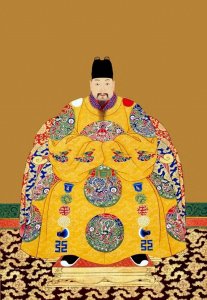

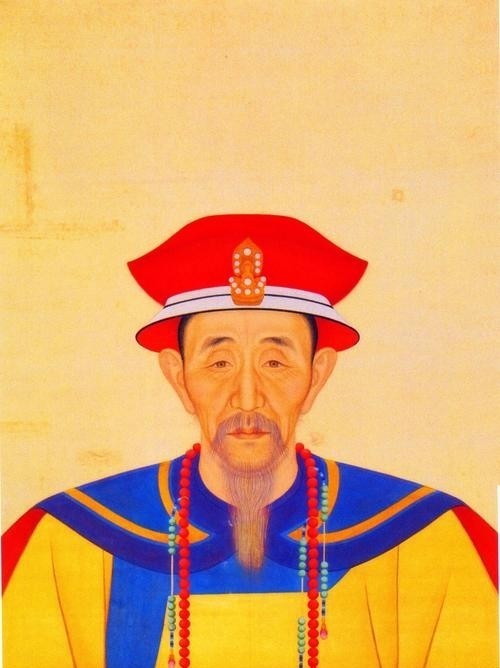

世人皆知,康熙八年那场震惊朝野的"擒鳌拜"事件中,这位曾经叱咤朝堂的满族第一勇士最终含恨而终。但鲜为人知的是,就在鳌拜被囚之际,他的一位孙子正在辽东之地奉命催税。得知家族巨变,这位年轻的瓜尔佳子弟做出了一个惊人的决定,从此改变了一支鳌拜血脉的命运轨迹。今日,在大连庄河的深山之中,一个叫做金家屯的村落静静矗立,几百口人和这片土地相依为命。他们究竟是如何与那位权倾朝野的满族第一勇士产生联系?这段尘封三百余年的秘密,又有着怎样曲折离奇的故事?

一、鳌拜之死与朝堂震动

康熙八年冬日,北京城内传出一个惊人的消息:当朝第一权臣鳌拜,竟在宫中被年仅十五岁的康熙帝亲自擒获!

这一日,康熙帝正与几位少年在宫中玩耍。鳌拜像往常一样,大摇大摆地走进宫门。谁知这一次,早有准备的康熙帝立即下令将宫门紧闭。御前侍卫蜂拥而上,将这位身高八尺的满族勇士团团围住。

"你可知罪?"面对康熙帝的质问,鳌拜顿时惊慌失措,连连跪地求饶。这一跪,便是这位曾经叱咤朝堂的权臣最后的体面。

康熙帝当即命人将鳌拜押往诏狱。同日,朝廷派出大臣四处搜捕鳌拜的党羽。一时间,京城内外风声鹤唳,人人自危。

第二日早朝,康熙帝召集群臣,宣读了鳌拜的三十条罪状。其中最为严重的,便是"专权乱政"、"结党营私"、"干预立储"等大罪。群臣纷纷请求将鳌拜处以极刑,康熙帝却迟迟不下决断。

原来,就在前一日夜里,被囚的鳌拜托人传话,恳请觐见。当康熙帝来到狱中,鳌拜忽然撕开衣衫,露出满身伤痕:"这道伤,是为救皇上的皇祖父所留;这道伤,是为保皇上父亲登基所得..."

鳌拜的每一道伤疤,都记载着一段为大清立下的汗马功劳。这位当年的"满族第一勇士",曾在战场上九死一生,为爱新觉罗家族浴血奋战。正是念及此点,康熙帝改变了主意,下令将鳌拜囚禁,而不是处死。

但鳌拜的党羽们就没有这般幸运了。朝廷下令,将鳌拜的弟弟穆里玛、班布尔善等人押赴市场斩首示众。另一个弟弟卓布泰被革职查办,数十名重要党羽或被处死,或被革职查办。

更令人唏嘘的是,鳌拜的儿子纳穆福,以及众多侄子,也都被关进了诏狱。这些人与鳌拜一同被囚,日夜承受着煎熬。

就这样,曾经叱咤风云的鳌拜,在诏狱中度过了最后的时光。他甚至没能等到自己的六十大寿,就在牢狱之中悄然离世。临终前,他仍在喃喃自语,述说着自己为大清立下的功劳。

不过,这并不是鳌拜故事的终结。就在他被囚禁的那段日子里,一个意想不到的转折正在辽东大地上悄然发生...

二、尔坠的逃亡与金家屯的建立

当鳌拜在京城遭遇巨变时,他的孙子尔坠正在辽东岫岩州一带奉命催收税款。这位年轻的瓜尔佳子弟,原本正准备完成任务返京复命,却在一个寒冷的冬夜收到了一封来自京城的密信。

那一夜,尔坠召集了府上所有亲信家人,当即决定放弃官职,带领全家离开岫岩州。为了避人耳目,一行人连夜收拾细软,趁着夜色悄然启程。临行前,尔坠将自家的马厩中最好的十匹战马悉数赠与府上的下人,以示恩惠,同时也是为了减轻行囊。

改姓"金"是尔坠做出的第一个重要决定。这个选择并非偶然——在满语中,"金"与"瓜尔"的发音十分相近。更重要的是,"金"这个姓氏在辽东地区十分常见,不会引人注目。就这样,瓜尔佳氏的这一支,从此成了金氏一族。

一行人向南行进了整整十五日,翻过了一座又一座山岭。最终,他们来到了距离岫岩州一百三十里外的一处幽深山谷。这里四面环山,一条清澈的溪流从山间蜿蜒流过,溪水两岸是大片平坦的土地。

"就在这里安家吧。"尔坠对着随行的族人说出这句话时,正值寒冬腊月。当时的山谷内荒无人烟,只有几间破败的猎户小屋。但尔坠看中了这里的地理位置——四面环山易守难攻,山谷中的土地肥沃适合耕种,而且远离官道,很少有外人经过。

第一个难关就是安身之所。一行人先是在猎户小屋中暂住下来,同时开始伐木建房。那个冬天异常寒冷,但族人们没有一个叫苦。他们白天砍伐树木、搭建房屋,晚上则挤在简陋的木屋里,靠着篝火取暖。

到了第二年春天,十几间新房子拔地而起。尔坠将这个新建的村落命名为"金家屯",取"金氏家族在此安身"之意。同时,他立下族规:子孙后代不得擅自离开此地,不得与外人提及家族往事,不得参与任何政事。

为了自给自足,族人们开始在山谷中开垦荒地。那些从前在京城养尊处优的贵族子弟,如今都成了地道的农夫。他们播种、耕作、收获,慢慢适应着这种全新的生活方式。

尔坠还特意从山下的村庄请来了几位老农,教授族人们耕种技术。渐渐地,金家屯的田地越开垦越多,粮食产量也逐年增加。他们还在山坡上种植了果树,在溪流旁建起了水磨,日子慢慢有了起色。

就这样,一个全新的村落在深山中悄然形成。谁能想到,这些面朝黄土背朝天的农夫,竟是当年那位满族第一勇士的后裔?而这个默默无闻的山村,又将在往后的岁月里,成为鳌拜血脉延续的一方净土...

三、清代后期的两支血脉

鳌拜的后人,就这样在命运的安排下分成了两支。一支在京城中以低调的姿态生存,另一支则在辽东深山中默默耕耘。这两支血脉,就像两条平行的河流,朝着各自不同的方向缓缓流淌。

京城的这一支,经历了跌宕起伏的际遇。康熙五十二年,年近花甲的康熙帝在自己六十大寿时,忽然追忆起鳌拜的赫赫战功。于是,他下令让鳌拜的从孙苏赫袭爵,赐予一等阿思哈尼哈番的爵位。这是五等爵位中最低的一级,相当于男爵,品级为正二品。

然而好景不长,苏赫很快就去世了。康熙帝随即让鳌拜的另一位孙子达福接替爵位,担任佐领一职。这个决定,为鳌拜家族带来了转机。

到了雍正年间,事情又有了新的变化。雍正五年,新皇帝雍正念及鳌拜的功劳,不仅恢复了其一等公爵的爵位,还赐予"超武"的封号,让达福继续袭爵。达福也因此被授予散秩大臣、前锋统领等职务。

可是,在雍正七年的一次朝会上,当时担任副都统的达福,因为反对雍正帝出兵西征准噶尔,遭到雍正帝当面呵斥。雍正帝说:"今使汝副傅尔丹以行,汝尚敢辞?"这句话的弦外之音,分明是在提醒达福不要忘记自己罪臣之后的身份。

雍正九年,达福在与准噶尔作战时战死沙场。他带领部下与敌军昼夜厮杀,先后杀敌两千余人。最后,在面对三万多敌军的包围时,达福率军死战,为家族挣回了一份荣誉。

到了乾隆年间,风向又起了变化。乾隆四十五年,已经七十岁高龄的乾隆帝突然翻出鳌拜的旧案,发布谕旨重提鳌拜当年的罪行。这一举动,使得鳌拜家族的爵位再次被降。

与此同时,在辽东深山中的金家屯,却走上了一条截然不同的道路。他们远离朝堂纷争,专心经营着自己的田地。每年春耕秋收,日出而作,日落而息。金家人遵循着尔坠定下的族规,不问世事,不谈政治,专心务农。

随着时间推移,金家屯的人口逐渐增多。他们在山谷中开垦出更多的良田,建起了新的房屋。村中的老人们经常讲述着祖先们从京城来到此地的故事,但都会刻意避开那些敏感的往事。

就这样,同出一源的两支血脉,走上了截然不同的人生道路。一支在朝堂上沉浮起落,一支在山野间平淡生活。这种情况一直持续到清朝末年...

四、金家屯的传承与变迁

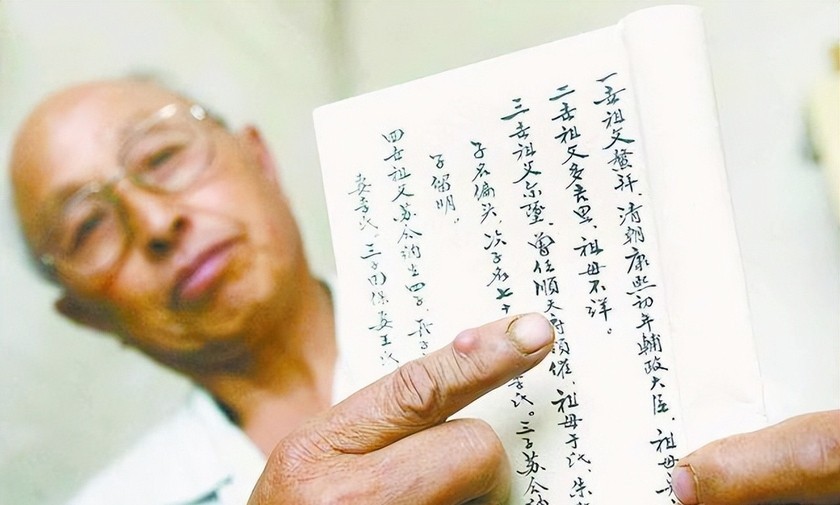

到了二十世纪三十年代,一件意外的事情让金家屯这个偏僻的山村又与历史产生了奇妙的联系。当时在奉天府当警狱的金中天,因工作关系常常出入沈阳故宫档案室。一次偶然的机会,他在故宫的档案中发现了一份关于金家先祖的详细记载。

这个发现让金中天十分激动。他立即找到了当时金家的族长金福元,两人商议后决定编修一部完整的族谱。他们花了整整三个月的时间,将档案室里查到的资料与村中老人口述的历史仔细对照,终于编撰出了《金氏谱书》。

这本族谱最特别的地方,是在开篇就用满、汉、蒙三种文字记载了尔坠的生平。族谱中详细记录了金家从京城迁徙到辽东的经过,以及历代族长的名字和重要事迹。

同一时期,金家屯的村口还立起了一块特别的石碑。这块石碑上雕刻着两条盘旋的龙纹,碑文同样用三种文字书写。虽然如今石碑已经有些破损,但那些文字依然清晰可见。

在编修族谱的过程中,金中天发现了一个有趣的现象:金家人虽然世代都在务农,但族中男丁普遍都喜欢练武。每天清晨,村中的空地上总能看到年轻人在习武的身影。这似乎是一种无声的传承,一种对先祖尚武精神的延续。

不过,随着时代的变迁,金家屯的满族文化却在慢慢流失。当年能说一口流利满语的老人们陆续离世,年轻一代已经很少有人能说满语了。族中原本传承的满族习俗,也在一代代传递中逐渐简化。

但金家人始终保持着一个传统:每年清明节,全村人都要聚集在村口的石碑前,举行祭祖仪式。族长要用满语念诵祭文,虽然很多年轻人已经听不懂其中的含义,但这个仪式从未间断过。

到了上世纪五十年代,金家屯的人口已经发展到了三百多人。村中的道路从土路变成了石子路,茅草屋也逐渐被砖瓦房取代。但金家人依然保持着祖辈留下的耕种方式,在这片山谷中辛勤劳作。

随着交通的便利,金家屯与外界的联系也渐渐多了起来。年轻人开始走出山村,到外面的世界闯荡。但不管走得多远,他们都记得自己是金家屯的人,记得自己身上流淌着一支特殊的血脉...

五、当代鳌拜后人的生活

如今的金家屯,依然坐落在那片群山环抱的山谷中。村里的老房子大多已经翻新,但村口那块刻着双龙的石碑仍然静静伫立,见证着岁月的流转。

每到周末,金家屯都会迎来不少游客。他们中有的是专程来寻访历史的学者,有的是对满族文化感兴趣的爱好者,还有的只是慕名而来的游人。金家人已经习惯了这样的热闹,他们会热情地招待这些远道而来的客人,向他们讲述这个村子的故事。

村中年纪最长的金福成老人,如今已经是金家的第十二代传人。每当有人问起祖先的事,他总是说得很谨慎:"年代太远了,我们这些后人也说不清当年的是是非非。现在我们就是普通的农民,种地、养家,过自己的日子。"

不过在一些细节中,还是能看出金家人对先祖的特别情感。比如村里的年轻人虽然大多已经不会说满语,但在祭祖仪式上,他们仍然坚持用满语念诵祭文。虽然很多人已经不明白具体含义,但这个传统从未中断。

金家屯的年轻一代,有的已经在外地读大学,有的在城里工作。但每逢重要节日,他们都会回到村里。村中的祠堂里,一排排牌位整齐地摆放着,记录着一代代金家人的名字。

在村子的小学里,还保存着一些特别的课程。每周都会有专门的时间教孩子们认识满文,学习传统的满族礼仪。虽然这些知识在现代生活中用处不大,但金家人认为,这是传承先辈记忆的一种方式。

值得一提的是,金家屯的男孩子们仍然保持着习武的传统。村里专门辟出了一块场地,每天清晨都有人在那里练习。这些年轻人说,虽然现在用不上这些武艺,但这是祖辈传下来的本事,不能丢。

如今,金家屯已经成为当地的一个文化景点。村里建起了小型博物馆,收藏着历代传下来的文物和资料。其中最珍贵的,就是那本用满、汉、蒙三种文字记载的族谱。

随着时代发展,金家屯也在悄然改变。村里通了柏油路,装上了路灯,年轻人开起了农家乐。但在这些现代化的表象之下,三百多年前那段特殊的历史,依然在这片土地上留下深深的烙印。

就在前不久,有媒体采访金家屯现任族长时问道:"你们还会记得自己的身份吗?"族长笑着回答:"我们就是金家屯的人,至于其他的,就让它留在历史里吧。"

标签: