大明十六帝——朱厚熜

大明十六帝——朱厚熜

文章开始还是要简单介绍一下这个大明王朝第十一位皇帝,说是简单介绍但是这位皇帝的身世确实没办法简单介绍。

大明王朝第十一位皇帝明世宗朱厚熜,年号嘉靖,生于正德十一年,出生地湖北钟祥,生父兴献王朱祐杬,生母蒋氏。

我们先展开来说说朱厚熜的生父兴献王朱祐杬。

朱祐杬,明宪宗朱见深第四子,出生于成化十二年七月初二,出生地北京,明朝宗室、藩王,明孝宗朱祐樘异母弟、明武宗朱厚照之叔、明世宗朱厚熜之父。母邵宸妃,妻为蒋氏。

成化二十三年七月十一日受封兴王,弘治七年九月十八日20岁的朱祐杬到封地湖广安陆州就藩就是现在的湖北钟祥市。正德十四年六月十七日薨,享年44岁。正德帝初赐谥“献”,即“兴献王”。朱祐杬之子明世宗朱厚熜即位后推尊为“兴献帝”,并追谥为:知天守道洪德渊仁宽穆纯圣恭俭敬文献皇帝,庙号睿宗,于正德十五年四月初三日以亲王规制葬于松林山,嘉靖即位后时改格升制,山叫“纯德山”,陵叫“显陵”。

朱祐杬这个人跟大多数的藩王不一样他不争权夺利,也不好大喜功,他比较爱好诗歌和书法,不喜纵情享乐,热衷于艺术和文学,有代表作《恩纪诗》。

朱祐杬只有两个儿子,长子朱厚熙,生下来没几天就夭折了,次子朱厚熜也就是后来的嘉靖皇帝。

朱厚熜出生后深的朱祐杬的喜爱,加上朱厚熜本身也是聪明伶俐,勤勉好学,于是朱祐杬除了带着他一起学诗歌、练书法之余还带着他学礼仪、主祭祀、参典礼,从小的朱厚熜就明礼仪、懂规制,这也为后来大礼仪的完胜打下基础。正德十四年六月十七日兴献王朱祐杬,薨,年仅十二岁的朱厚熜在长史袁宗皋的辅佐下,以兴王世子的身份接管王府。

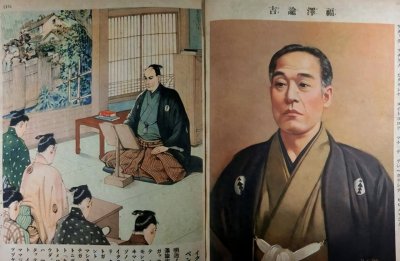

兴献王朱祐杬

接下来我们在介绍一下朱厚熜的生母蒋氏,蒋氏成化十三年生,北京大兴人,是北京兵马指挥使蒋斅的女儿,弘治五年,孝宗朱祐樘将蒋氏赐婚给兴王朱祐杬当王妃,并为他主持了大婚。

朱厚熜继承大统后接母亲到北京,都到了北京通州了,蒋氏突然得知自己以王妃身份进京而不是皇太后身份,自己的儿子还要称自己叔母,她就不开心了,对礼部诸臣言:安得以吾子为他人子!然后就要返回封地,拒绝入京,急得朱厚熜对着张皇太后哭诉这皇帝不当了,要跟母亲一同回去,于是礼部尚书毛澄提出了解决办法,经与皇太后张氏商议,太后下懿旨遵兴献王和兴王妃蒋氏为兴献帝、兴国后,朝廷还接受了朱厚熜为迎接他的母亲而提出的从大明门进入的最高礼仪。这时,蒋王妃才同意进入京城,朱厚熜在午门内候迎。嘉靖初年的政治稳定,与他母亲是分不开的,母亲是他的精神支柱,也是他政治上的谋士。

慈孝蒋皇后

这回我们来说说这位大明王朝第二个以小宗入大宗的皇帝朱厚熜。

正德十六年,明武宗朱厚照驾崩,无子继位,按照“兄终弟及”的祖训,兴王世子朱厚熜伦序当立。

所谓祖训就是大明王朝开国皇帝朱元璋撰写的《皇明祖训》,里面对继承顺序做了如下规定:凡朝廷无皇子,必兄终弟及,须立嫡母所生者。庶母所生,虽长不得立。若奸臣弃嫡立庶,庶者必当守分勿动,遣信报嫡之当立者,务以嫡临君位。朝廷即斩奸臣,其三年朝觐,并如前式。

所以按照祖训要求兴献王世子朱厚熜伦序当立,首辅大臣杨廷和,奏请皇太后张氏迎兴献王之子朱厚熜继承大统。

皇太后懿旨到了湖北,随之同来的还有由司礼监、皇室代表、朝廷代表共同组成的使团,这时的兴王府炸开了锅,王府幕僚大多数不看好此事,毕竟以藩王入京继承大统所牵扯太多,尤其文臣集团的从中作梗,以及礼仪规制都存在太多不确定因素。而这个时候十五岁的朱厚熜体现出了男人的坚毅、果敢,吩咐手下布置仪仗出发北京。

到了北京城外良乡时第一次交锋就来了,根据首辅杨廷和的安排,要礼部用太子的礼仪迎接朱厚熜,即由东华门入,居文华殿。但朱厚熜并不接受这种方案,他对其右长史袁宗皋说:“遗诏以我嗣皇帝位,非皇子也。换句话说朱厚熜的意思就是:我是来当皇帝的,不是来当儿子的。”双方互不妥协,最后由皇太后令群臣上笺劝进,朱厚熜在郊外受笺,从大明门入,随即在奉天殿即位。这场不大不小的冲突足以看出十五岁的朱厚熜聪明、睿智、有主见。

咱就说这个杨廷和既然朱厚熜无论年纪、身世、条件都符合,按照《皇明祖训》也是伦序当立,你还整这个幺蛾子干啥,气的小嘉靖都要撂挑子不干了。

来到了北京当了皇帝的嘉靖又跟杨廷和为首的文臣集团杠上了,原因是让嘉靖认谁当爹这个事。文臣集团认为嘉靖皇帝以藩王身份入继大统,应该尊大伯明宪宗朱佑樘为皇考,尊生父兴献王为皇叔父,这可把嘉靖皇帝惹急了,咋的当了皇帝了亲爹都不能认,这皇帝当了还有啥意思,于是又要撂挑子不干了。搞的文臣集团没办法了最后只好妥协,当然这还不算完,紧接着就出了个“大礼仪”之争。

嘉靖帝不顾朝臣反对,要追尊生父为兴献帝后又加封为献皇帝、生母为兴国皇太后,改称明孝宗敬皇帝曰“皇伯考”。文臣集团当然不干,认为嘉靖皇帝违背宗法,揽权独断。最后双方开始了三年半的“大礼仪”之争。

嘉靖皇帝拿出了即位诏书:由大学士杨廷和帮明武宗起草遗诏,遗诏的内容是以明武宗的语气表示“:“朕疾弥留,储嗣未建,朕皇考亲弟兴献王长子厚熜年已长成,贤明仁孝,伦序当立,已遵奉祖训兄终弟及之文,告于宗庙,请于慈寿皇太后,即日遣官迎取来京,嗣皇帝位,奉祀宗庙。”

其中,“嗣皇帝位”四字最为关键。嘉靖皇帝抓住关键问题最终单挑文臣集团获得最终胜利。

嘉靖十七年九月,兴献帝被追尊为“睿宗知天守道洪德渊仁宽穆纯圣恭简敬文献皇帝”,并将兴献帝的牌位升袝太庙,排序在明武宗之上,改兴献王墓为显陵,大礼议事件至此落幕。

大礼仪之争

说到嘉靖皇帝不得不提的还有“壬寅宫变”先来说说发生的原因。

《明宫词》中记载:“世宗性卞,待宫人多不测,宫人惧。”就是说嘉靖皇帝性格多疑狂躁,经常苛待宫人,宫人都很害怕。

《李朝中宗实录》也有记载:“若有微过,上辄加箠楚,因此殒命者多至二百人。”可见当时宫人遭受的待遇非常残酷。

宫人们终于忍无可忍,发动了“壬寅宫变”,嘉靖二十一年十月十九日点灯时分,王宁嫔在东稍间主动与曹端妃商量:“咱们下了手罢,强如死在他手里!”。在王宁嫔等人的指使下杨金英等十数名宫女趁嘉靖帝熟睡之际,用黄布把嘉靖的脖子套住,然后用力拉扯,企图杀死世宗。而后又因打了死结,结果越拉越紧却缢不死嘉靖,之后几人又用钗、簪等物刺向皇帝。

在这时其中一个胆小的宫女因害怕,报告给方皇后,方皇后赶到,将宫女们制服。最终,涉事宫女全都被凌迟处死,而参与谋逆的曹端妃、王宁嫔也一并被凌迟。

这就是整个“壬寅宫变”的大概过程,嘉靖皇帝要感谢那个打了死结的宫女,否则他就成为中国古代唯一一位被宫女杀死的皇帝了。

虽然嘉靖皇帝没死在杨金英等人手里,但是他整个人都变了。

表现为三个方面:

第一,发生壬寅宫变后嘉靖皇帝开始了怠政,从此独居西苑,潜心修道。

第二,这一事件后,嘉靖认为自己幸免于难是修道心诚的原因,反倒从此更加崇信道教,专一奉道事玄。

第三,间接导致严嵩专权乱政的出现。壬寅宫变是嘉靖朝政由盛转衰的转折点。

壬寅宫变

明世宗朱厚熜

有关于嘉靖皇帝朱厚熜还有一件事就是他改了明太宗朱棣的庙号,朱棣的太宗庙号用了几代人了,到了嘉靖皇帝这里突然提升了变成了明成祖,要知道朱棣为了太宗的庙号可以说是煞费苦心,临驾崩前叮嘱后世儿孙说:得太宗庙号是毕生心愿。因为朱棣一直到死都在努力证明自己继承皇位的合法性,他太想后人能够承认他的皇位不是在侄子手里抢来的。

嘉靖皇帝为什么要改了朱棣的庙号呢!因为他爹朱祐杬,前文已经说过经过三年半的大礼仪之争嘉靖皇帝成功的为自己父亲争到了睿宗的庙号,但是怎样把自己父亲放到太庙世代供奉成了他的心事。当时的大明王朝太庙一共九个位置,分别是明德祖、明太祖、明太宗、明仁宗、明宣宗、明英宗、明宪宗、明孝宗以及明武宗。已经满了,要想把自己父亲放进太庙只能祧出一位。明德祖是朱元璋的高祖父是朱元璋下令永世不得祧出的,接着就是朱元璋,这个谁敢祧啊,毕竟他可是开国皇帝啊,然后是明太宗朱棣,这个也不能祧,毕竟没有朱棣的靖难之役,也没有太宗一脉由小宗变大宗的成就了。看着情况只能祧出明仁宗朱高炽这个倒霉家伙,毕竟当了不到一年的皇帝虽然得了仁宗的庙号但是存在感很低。祧出了明仁宗,正好空出一个位置,于是嘉靖皇帝就把自己父亲放到了太庙。

至于朱棣由太宗变成祖是因为这样他就永远也不能祧出太庙了,周礼有记:王有七庙,始祖一,至亲四,文武不迁。意思就是皇帝的太庙有七个,一个始祖,四个至亲,一个开国太祖,一个守成太宗。但是具体到明朝有九庙朱元璋把始祖位置给了自己高祖父明德祖,享永世不祧出的待遇,他自己作为太祖一样有这个待遇,为了使朱棣永不祧出就给改了成祖的庙号。这样嘉靖皇帝自己将来进入太庙就可以按着顺序往下祧出,明宣宗,明宪宗,以此类推。

当然嘉靖还有其他的目的最主要的目的就是政治需要,通过大礼仪之争以后文官集团被他收拾差不多了,他通过提升父亲的地位达到再一次打压文官集团的目的。

明成祖朱棣

后期的嘉靖皇帝崇尚道教,整天修道。嘉靖皇帝即位初期还是有许多可圈可点的政绩的。

首先加强中央集权,文官集团在嘉靖一朝被收拾的老老实实,服服帖帖,嘉靖皇帝通过“大礼仪”不但为父母争名,还打击了文官集团,加强了皇权。

其次压制宦官,为防止宦官专权撤回了天下所有宦官,宦官犯罪要鞭挞致死、陈尸示众。

第三限制外戚干政,嘉靖帝规定已封的爵位终其一生,死后子孙不得承袭,这里包括他的皇后还有他的母亲蒋氏。

第四科举制度改革,修改了命题范围,改变了命题人员,增加了主副考以达到相互监督的目的。

最后藩王宗室的管理,到了嘉靖一朝宗室子弟数目就已经很大了,并且这些宗室子弟无所事事,按月领俸,寄生虫一样的吸附于朝廷。

嘉靖帝首先采取藩王限封政策,紧接着就减少封地面积,减少亲王俸禄等政策。

在军事上巩固海防,抗击倭寇,东南沿海,海防空虚,一些重要地段仅有官兵原额的三分之一,战船更是少的可怜。日本海盗年年进犯。嘉靖一朝是倭寇最为猖獗的时候,仅嘉靖三十一年以后的三四年间,江浙军民被倭寇杀害的就有数十万人。

在东南沿海有着胡宗宪,戚继光,俞大猷等抗倭名将最终取得了决定性胜利。

胡宗宪

戚继光

俞大猷

直到后期嘉靖皇帝崇尚道教,整天修道练丹、阅解青词,不问政事,不理朝政。

这个时候大明王朝出来一位勇敢的人,他叫海瑞,一首《治安疏》骂的嘉靖狗血淋头,这首号称天下第一疏的《治安疏》(有兴趣的伙伴可以自己搜索全文3000多字),为直言天下第一事以正君道、明臣职、求万世治安事。海瑞用现在话说是真勇啊。

在《治安疏》中海瑞批评嘉靖是“家家皆净”,结果嘉靖皇帝大怒,免去官职投入诏狱。穆宗即位,恢复了海瑞的官职,后又屡次升迁,最终海瑞因病逝世于南京右佥都御史任上。当时人称为“南包公”“海青天”。

海瑞

海瑞治安疏

嘉靖四十五年也就是1566年,因为嘉靖皇帝长年修仙问道,练丹寻药,并且一直在服用以朱砂,水银为材料的丹药,此时的嘉靖皇帝已病入膏肓,生命垂危。

遍寻名医不得治,最后于驾崩于乾清宫(本来嘉靖皇帝自壬寅宫变之后一直深居西苑,后来司礼监的太监们一看这要不行了,给抬到了乾清宫)遗诏裕王朱载坖继承皇帝位。

怎么评价这位皇帝呢?

毛主席评价:嘉靖皇帝炼丹修道,昏庸老朽,坐了四十几年天下,就是不办事。

王家范评价:明世宗相信方术到入迷的地步,以至走火入魔。嘉靖修斋孤居而不忘独断朝纲,与其说是“无为”,不如说深得法家之刻薄阴狠,将帝制的专横发挥到了极致。

毛佩琦评价:实际上在我们看来,明世宗嘉靖皇帝在整个明朝16个皇帝中,他是应该有作为的皇帝,他上朝不久就发动了一个大礼仪。用现在的话可以说是政治运动吧,这个大礼仪把朝廷上下的官员全部牵扯进去了。

个人认为:明世宗朱厚熜果敢、坚毅、聪明、睿智虽然24年不上朝但是他牢牢的控制着大明王朝走向,并且在嘉靖一朝没有文官集团独揽朝政,没有宦官集团弄权干政,没有外戚集团狭权乱政,可以说嘉靖皇帝是一个帝王权术高手。

刘和平导演的《大明王朝1566》中说到嘉靖皇帝实行无为而治,崇尚黄老之道。并且刘和平导演认为嘉靖皇帝虽24年不上朝但是对大明王朝的经济收入了如指掌,并把嘉靖皇帝作为明朝的第一户部尚书。(有兴趣的伙伴可以看看大明王朝1566这部电视剧)

明世宗朱厚熜剧照

标签: