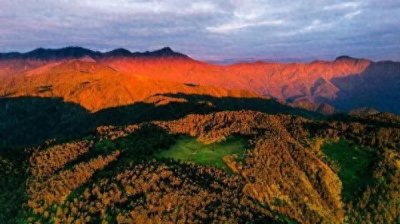

又下雪了,可这雪是怎么来的?

又下雪了,可这雪是怎么来的?

今天好多省份下雪了,阵势非常大,对于上班族来说又莫名多了一点忧愁,还记得上次北京下大雪小编骑车还摔了两跤,以致于每次下大雪在马路上骑车心里都紧紧的揪着,今天就和大家分享一下这雪是如何形成的,办好小板凳我要开讲啦。

那么雪是怎么形成的?

条件一:气温在零度以下

夏天一般下雨,冬天才下雪,所以气温是形成下雪第一个要素,需要在零摄氏度以下。

条件二:水汽饱和、大气中存在尘埃

我们知道地球上71%为海洋,29%为陆地,所以水蒸汽具备了,空气中有无数个小尘埃和微粒子漂浮着,高空的空气逐渐稀薄,呈现出水蒸气无法入侵的饱和状态,此时有部分的水蒸气就进入小灰尘等微粒子,形成一颗颗小水滴(冰的结晶)

在云的上端一旦冰晶化,冰晶就会吸收周围过饱和水蒸气而成长,形成雪降落地面。如果大气非常干净,没有灰尘充当凝结核,即便是温度下降到-38℃,云层中的小水滴也不会结冰。

现在在寒冷云层中有很多冰晶,我们知道,由于水分子之间结合方式不同,冰的密度低于水。因此在云层饱和的水蒸气里,冰晶会更轻,它漂浮在云层中,不容易掉落下来,这也为冰晶的长大创造了条件。

随着水蒸气在冰晶表面凝结成冰,冰晶长大成为冰核,它的表面积也越来越大并开始下降,这使得冰核有更多的机会与周围的水分子和小水滴碰撞让它不断变得更大。当冰晶增大到能够克服空气的阻力和浮力时,便落到地面,这就是雪花。

所以雪花是这样形成的:

气温在0度以下:水蒸汽蒸发->在高空形成小水滴(冰的结晶)->冰核->雪花

雪花有多少种类?

目前已知的雪花形状大约有两万多种,可以说是形形色色,绚丽多姿,不过,雪花的原始“胚胎”——雪晶的形状基本上以六角形为主,如六角枝状、六角片状等,由它们成长而来的雪花也多呈现出六角的特征。所以古人有“草木之花多五出,独雪花六出”的说法。

雪的级别是如何划分的?

小雪:是指下雪时水平能见距离等于或大于1000米,地面积雪深度在3厘米以下,降水量级为24小时降雪量在0.1~2.4毫米之间。

中雪:是指下雪时水平能见距离在500~1000米之间,地面积雪深度为3~5厘米,24小时降雪量达2.5~4.9毫米。

大雪:是指下雪时能见度很差,水平能见距离小于500米,地面积雪深度等于或大于5厘米,24小时降雪量达5.0~9.9毫米。

如果有降雪而没有形成积雪,一般称之为“零星小雪”。

当24小时降雪量达到10.0~19.9毫米时为暴雪,20.0~29.9毫米为大暴雪,超过30.0毫米为特大暴雪。

雪有哪些名诗?

君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪

—— 唐 · 李白《将进酒·君不见》

山回路转不见君,雪上空留马行处

—— 唐 · 岑参《白雪歌送武判官归京》

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪

—— 唐 · 柳宗元《江雪》

标签: