1951年,大特务杨登瀛在南京被抓,判刑前:陈赓可以证明我的身份

1951年,大特务杨登瀛在南京被抓,判刑前:陈赓可以证明我的身份

引言:

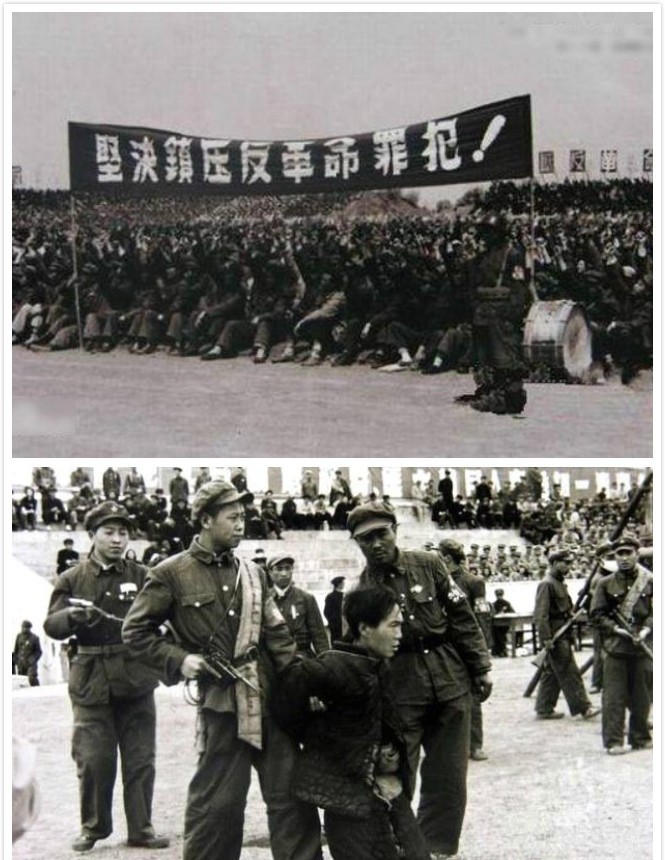

1951年的南京,一场轰动全城的审判即将开始。被告席上坐着一位形容枯槁的老人,他就是前国民党南京反省院院长杨登瀛。当法官宣读他"中统特务"的罪名时,这位老人突然激动地站了起来,颤抖着说出一句令全场震惊的话:"我不是国民党的间谍!陈赓将军可以为我做证明!"

此话一出,整个法庭一片哗然。怎么会有人在这个节骨眼上提到陈赓将军?而且是以这样的方式?这位老人到底是何方神圣?他与陈赓将军之间究竟有着怎样不为人知的往事?更令人费解的是,为什么连周恩来总理在弥留之际,都要特意叮嘱:"永远不要忘记那些在我们党最危险时期帮助过我们的人",并特别提到了这位老人的名字?

一、一个特务的另一面

世人皆道杨登瀛是国民党的"中统特务",却鲜有人知,这位在上海滩叱咤风云的特务头子,竟然还有另一重惊人的身份。

1893年,在广东省香山县的白石村,一个叫鲍君甫的婴儿呱呱坠地。这个婴儿就是后来的杨登瀛,一个注定要在中国近代史上留下浓墨重彩一笔的传奇人物。

那时的中国,正处在风雨飘摇之中。十岁那年,小鲍君甫随父亲远渡重洋,来到了明治维新后的日本。在这片土地上,少年鲍君甫亲眼目睹了一个古老的东方国家是如何在现代化浪潮中迅速崛起的。

1912年,十九岁的鲍君甫考入了日本著名学府早稻田大学。在这里,他不仅系统地学习了现代知识,更重要的是接触到了日本早期社会主义者河上肇的著作。河上肇笔下对资本主义的深刻批判,让年轻的鲍君甫深受震动。

在早稻田求学期间,一个偶然的机会,鲍君甫结识了几位留日的中国进步学生。这些学生经常聚在一起,讨论如何改变中国的命运。他们给鲍君甫带来了一些马克思主义的书籍,这些充满革命理想的文字,在鲍君甫心中播下了革命的种子。

1919年,二十六岁的鲍君甫学成回国,改名杨登瀛,来到了那个号称"远东第一大都市"的上海。凭借着流利的日语和在日本积累的人脉,他很快就在上海的日本租界站稳了脚跟。

五四运动爆发后,杨登瀛积极参与其中。他不仅在《申报》等报纸上发表文章,抨击军阀政府的卖国行径,还四处奔走,发动工人罢工。这些行动,让他结识了不少进步人士,其中就包括了后来在中国革命史上留下浓墨重彩的陈养山。

1924年,孙中山先生在广州改组国民党,号召各界人士加入。杨登瀛看准时机,成功加入了国民党。因为他的进步思想,很快就被划入了"左派"阵营。在国民党内,杨登瀛展现出了惊人的社交才能,短短几个月内就结识了不少军政要员。

一次偶然的机会,杨登瀛在上海的一家茶楼里遇到了几位国民党高层。席间谈笑风生,杨登瀛的博学多才给在座的人留下了深刻印象。其中一位姓杨的军方高官,当场就向杨登瀛抛出了橄榄枝,邀请他去担任要职。

这个邀请,让杨登瀛陷入了深深的思考。如果答应下来,他就能直接打入国民党核心圈子。但此时的杨登瀛,已经在内心为自己选定了另一条道路。这个决定,将他引向了一段惊心动魄的地下斗争生涯。

二、红色特工的秘密使命

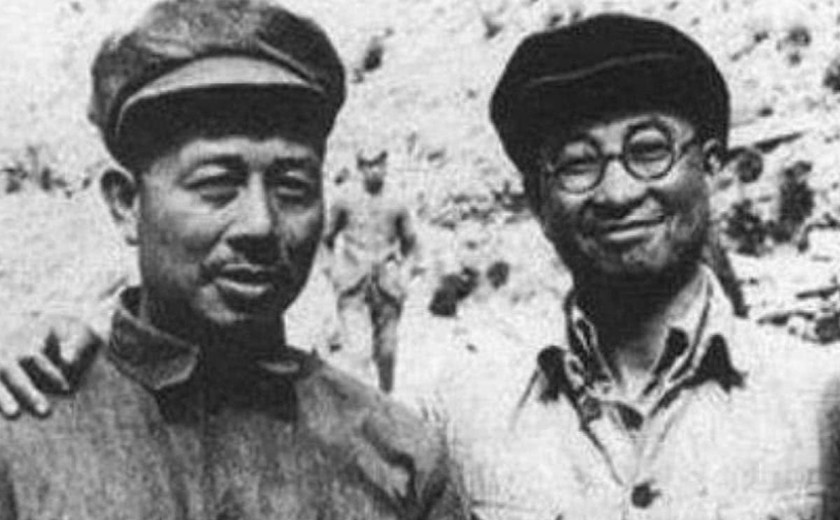

1927年的一个深夜,上海法租界一处不起眼的茶馆里,陈赓正襟危坐,等待着一个重要人物的到来。这个人就是杨登瀛,一位即将在中国革命史上扮演重要角色的神秘人物。

当时的中共组织正面临着严峻的考验,急需在国民党内部建立可靠的情报网络。陈养山向组织推荐了杨登瀛,称这位老友不仅能力出众,更重要的是对革命事业充满热忱。

茶馆内烟雾缭绕,陈赓和杨登瀛谈了整整一夜。那晚的对话内容,直到多年后陈赓才在一份秘密档案中提到:"我们谈到了革命的理想,谈到了民族的出路,更谈到了一个共产党员应该具备的品质。"

就是在这次秘密会谈中,杨登瀛正式接受了组织的安排,成为了一名红色特工。为了掩护身份,组织还特意为他安排了一系列"演出剧本"。

1927年冬天,杨登瀛按照组织安排,"破获"了一处中共地下印刷厂。这个印刷厂其实是组织故意设置的,里面的重要文件和人员都已经转移。这次"功劳",让杨登瀛在国民党内部声名鹊起。

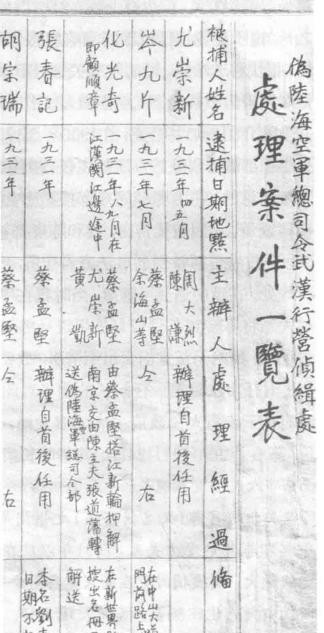

不久后,一个更大的机会来了。1928年春,蒋介石决定成立"中统",负责打击共产党的地下组织。杨剑虹被任命为"中统"上海站的负责人,而他第一个想到的副手,就是自己的老朋友杨登瀛。

组织认为这是一个难得的机会,指示杨登瀛欣然接受了这个职务。就这样,杨登瀛摇身一变,成了"中统"要员。但他的真实身份,除了极少数几个人外,无人知晓。

在接下来的日子里,杨登瀛开始了他惊心动魄的双面生活。白天,他是"中统"的得力干将,四处搜捕共产党员;晚上,他则通过秘密渠道,将重要情报传递给组织。

为了让他在"中统"站稳脚跟,组织不惜牺牲了一些次要的地下据点。每次杨登瀛带人去"破获"这些据点时,总能找到一些"重要"的文件。这些都是组织精心准备的"道具",目的就是为了让杨登瀛在敌人阵营中站得更稳。

他的办公室就在南京路上一栋不起眼的楼里,每天都有大量的情报送到他的案头。但敌人做梦也想不到,这些情报中最关键的部分,都会在第一时间通过隐秘的渠道,送到中共地下组织手中。

不仅如此,杨登瀛还在"中统"内部培养了一批亲信,其中有些人后来也成为了我党的秘密工作者。这些人互不相识,却在杨登瀛的统筹下,编织成了一张细密的情报网络。

三、双面间谍的惊心动魄

1929年的上海,风云突变。一个寒冷的清晨,正在前往共青团江苏省委扩大会议的任弼时同志,突然被英租界巡捕房逮捕。这个消息像一颗重磅炸弹,在地下党组织中炸开了锅。

任弼时当时是中共中央委员、江苏省委常委,如果身份暴露,后果不堪设想。所幸任弼时临危不乱,在被捕时趁乱将随身携带的秘密文件吞入腹中。在审讯时,他机智地谎称自己叫彭德生,是一名从江西来上海谋生的失业小学教员。

消息传到中央特科后,负责人立即找到了杨登瀛。此时的杨登瀛,已经在"中统"内部站稳脚跟,还和租界巡捕房建立了密切关系。接到求助后,他立即展开行动。

第二天一早,杨登瀛就出现在了英租界巡捕房。他熟络地和几位老相识打着招呼,顺便提到自己最近在招募情报员,说不定这个"彭德生"就是自己要找的人才。巡捕房的人听说是杨登瀛的人,立刻态度大变。

经过一番周旋,杨登瀛不仅成功解救了任弼时,还顺势将其"招募"为自己的线人。这一手神来之笔,不仅化解了眼前的危机,还为今后的工作打开了新的局面。

在"中统"内部,杨登瀛也没闲着。他巧妙地利用职务之便,将大量可靠的同志安插到各个关键岗位。这些同志看似各自为战,实则在暗中形成了一张严密的情报网络。

有一次,"中统"总部突然下令要对上海的地下党组织进行大规模清剿。杨登瀛立即通过秘密渠道通知了组织,让大量同志及时转移,避免了一场灾难。这样的事情,在杨登瀛的工作生涯中不知发生过多少次。

1930年春,"中统"内部开始流传一个传言,说上海地区有共产党的高级特工潜伏。杨登瀛立即展开了一场声势浩大的"调查",最后以"线索不足"为由搁置了此事。实际上,他悄悄将几个对组织不忠的叛徒送进了牢房,反倒让自己更加深得"中统"的信任。

在上海的地下斗争中,杨登瀛建立了一套独特的工作方法。他把真正的地下党员安排在看似普通的岗位上,却在明面上大张旗鼓地抓捕一些早已叛变的"共产党员"。这种方式既保护了真正的同志,又让他在"中统"内部的地位越来越稳固。

每到夜深人静时,杨登瀛的办公室总是亮着灯。他要把白天收集到的情报仔细分类,重要的立即通过隐秘渠道传递给组织,次要的则留作日后使用。而那些对组织有威胁的信息,往往会在他的烟灰缸里化为一缕青烟。

1931年初,地下党组织开始在上海工人中秘密发展党员。杨登瀛故意将"中统"的注意力引向了一些早已停止活动的旧工会,使得真正的地下工作得以顺利开展。在他的掩护下,上海的工人运动蓬勃发展,为后来的工人暴动奠定了群众基础。

四、生死考验与信仰选择

1931年4月的上海,一场突如其来的风暴,打破了杨登瀛苦心经营的地下工作局面。中共中央特科的负责人之一顾顺章被捕后叛变,供出了大量地下党员的信息,其中就包括了杨登瀛的真实身份。

这个消息传来时,杨登瀛正在"中统"办公室处理日常事务。没等他来得及销毁手中的机密文件,几名荷枪实弹的特务就闯了进来,将他押上了囚车。

经历了几天几夜的审讯,杨登瀛始终咬紧牙关,不透露任何组织的情况。审讯者使出浑身解数,却始终无法从这位"老特务"口中撬出任何有价值的信息。在那段艰难的日子里,他唯一的回答就是:"我只是一个普通的情报人员。"

监狱里的日子异常煎熬。每天早上,都会有一批人被提审,有的再也没有回来。但杨登瀛始终保持着沉默,他深知,一旦开口,不仅自己将万劫不复,更重要的是会连累到还在外面工作的同志们。

就在这看似绝望的时刻,一个意想不到的人物出现了。张道藩,这位当年被杨登瀛"破获"的共产党"叛徒",此时已经在国民党内部身居要职。他出人意料地站了出来,为杨登瀛作证。

张道藩在证词中写道:"杨登瀛同志对党国的忠诚是毋庸置疑的。当年正是他揭露了我的共产党身份,使我得以弃暗投明。他如果真是共产党的人,为什么要这样做呢?"

这份证词,加上杨登瀛的严密守口如瓶,让国民党特务机关也开始动摇。没有确凿的证据,仅凭一个叛徒的口供,实在难以给这位"功勋特务"定罪。

然而,国民党并没有就此放过杨登瀛。他们改变了策略,让杨登瀛在监狱里担任"劝降专员",专门负责对被捕的共产党员进行劝说。这个安排看似是对他的信任,实则是变相的监视。

每天,杨登瀛都要去不同的牢房"劝降"。他会先跟被捕的同志们聊些家常,然后悄悄地告诉他们:"咬紧牙关,保持沉默,就有活命的机会。"这些看似简单的话,帮助许多同志在狱中挺了过来。

直到1937年卢沟桥事变爆发,战火燃至上海,杨登瀛才终于摆脱了这种备受煎熬的处境。但这时的他,已经不再是当年那个意气风发的特工。长期的双重生活和牢狱之灾,让他的身体每况愈下。

然而,即便在这种情况下,他依然没有放弃自己的信仰。在南京沦陷前夕,他还冒着生命危险,将一批重要的情报资料送到了组织手中,这些资料后来在解放战争中发挥了重要作用。

五、历史真相大白于天下

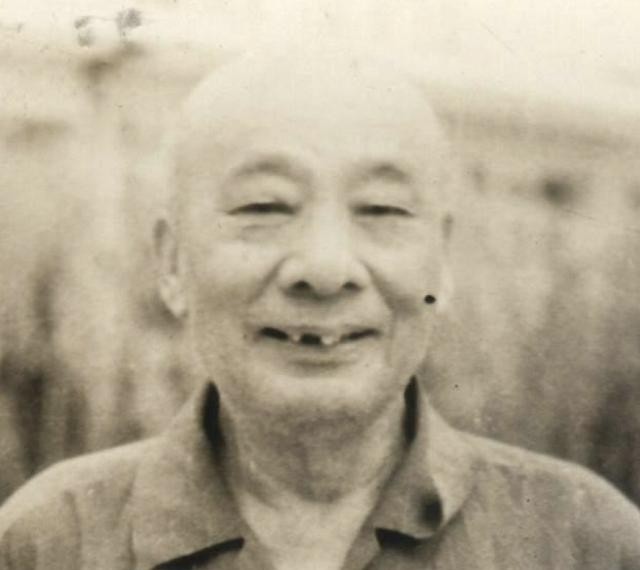

新中国成立后的南京城里,曾经叱咤风云的杨登瀛如今只是一个默默无闻的茶摊主。每天清晨,他都会在城西的一个街角摆上一张小桌,放上几个粗瓷茶碗,为路人沏一碗又一碗的清茶。

谁能想到,这位头发花白的老茶农,曾经是让国民党特务闻风丧胆的"中统"要员,更是中共地下党的一名重要特工。岁月的流转,让这段惊心动魄的历史慢慢被人遗忘。

1951年7月,南京市政府发布了一则通告,要求所有在旧政权机构任职的人员到公安机关登记。杨登瀛按照规定去登记时,一位眼尖的老工人认出了他,当场举报:"这个人就是当年'中统'的大特务!"

就这样,杨登瀛被带到了公安局。在审讯室里,这位老人缓缓道出了自己的真实身份。他说自己认识陈赓将军,还提到了当年在上海的地下工作。这些话让办案人员大为惊讶。

一封紧急电报被发往朝鲜前线。当时的陈赓将军正在担任中国人民志愿军副司令员,指挥抗美援朝战争。接到电报后,陈赓立即给南京方面回信:"鲍确系1927年起即与我党发生关系,1931年以前在工作上曾和我联系,在此期间对党贡献颇大..."

这封信如同一把钥匙,打开了历史的尘封记忆。原来在那个风雨如晦的年代,有这样一位共产党员,二十多年如一日地在敌人心脏工作,用自己的智慧和勇气保护了无数革命同志。

陈赓将军的信很快就转到了周恩来总理的案头。总理看完信后,立即指示有关部门要妥善安置这位老同志。南京市公安局每月发给他150元生活费,还特意安排了一套住房。

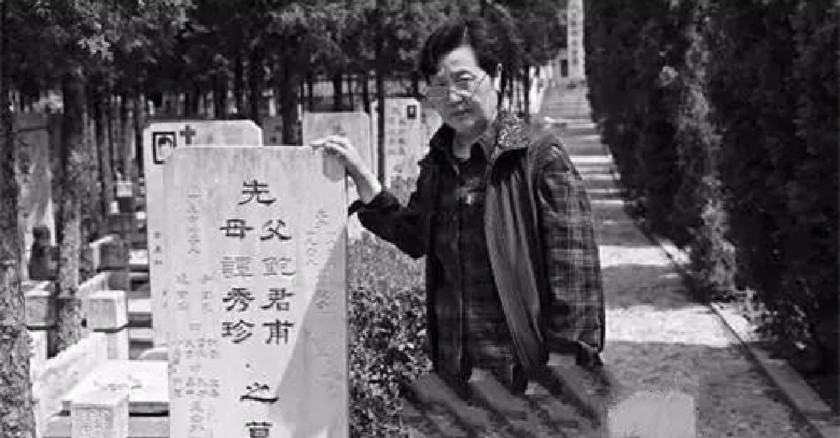

然而,这些迟来的温暖已经难以挽回杨登瀛日渐衰退的身体。1969年的一个冬日,他躺在病床上,对守在身边的儿女们说出了最后的话:"我不是特务,我更不是叛徒,我到底是谁?连我自己都不知道,但周总理是最了解我的..."

就在杨登瀛离世的那一年,周总理在处理一堆文件时,突然提到了这位老同志。总理说:"永远不要忘记那些在我们党最危险时期帮助过我们的人。"说这话时,总理的眼里闪烁着泪光。

直到多年后,随着相关档案的解密,杨登瀛的传奇经历才逐渐为世人所知。那个在敌人心脏里战斗了二十多年的地下党员,那个被误解了大半生的红色特工,终于得到了历史的正名。

南京市档案馆里,还保存着一份泛黄的调查记录。记录上写着:杨登瀛同志,又名鲍君甫,1927年至1949年,以"中统"特务身份为掩护,秘密为党工作,营救同志200余人,传递重要情报300余份,为革命事业作出了重大贡献。

标签: