燕子不归春事晚,一汀烟雨杏花寒,戴叔伦四首诗,富有画面感

燕子不归春事晚,一汀烟雨杏花寒,戴叔伦四首诗,富有画面感

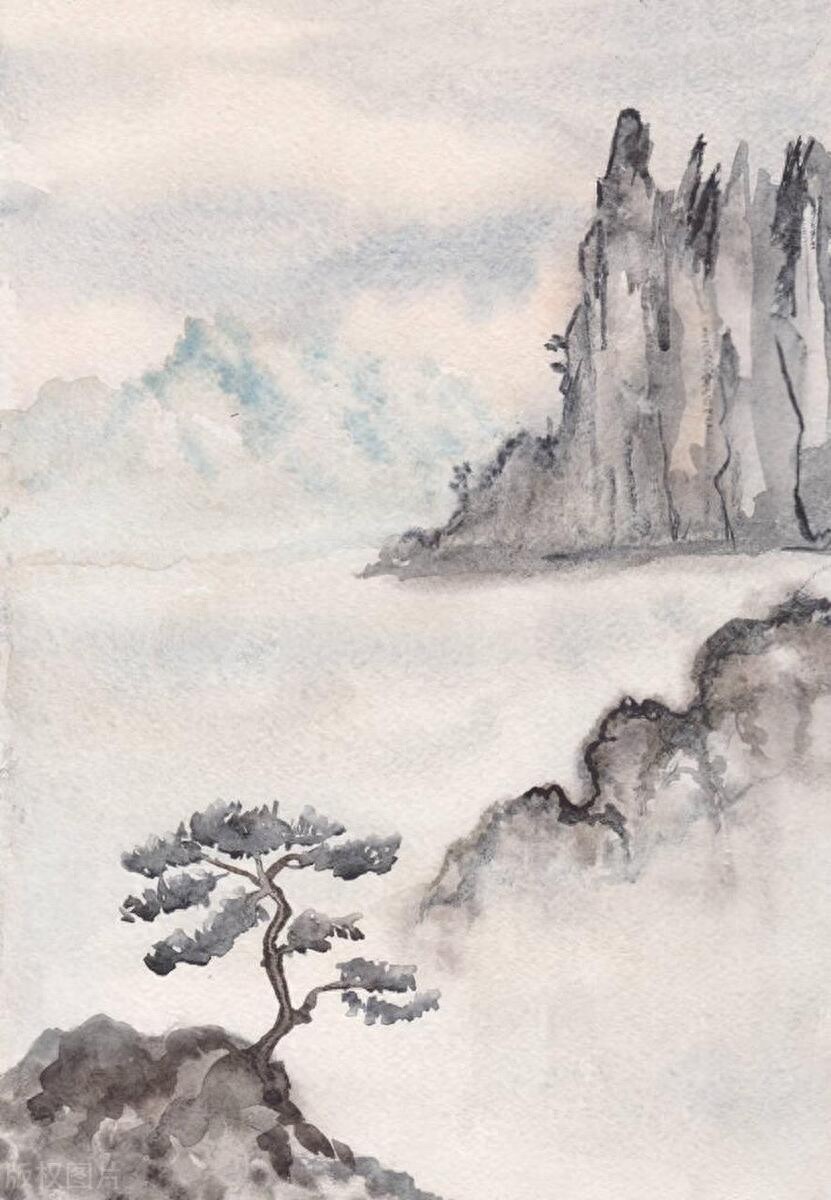

“行人无限秋风思,隔水青山似故乡。”在《题稚川山水》中,唐代诗人戴叔伦以行旅者的眼光捕捉到了秋日山水间的独特韵味。秋风萧瑟,引动了旅人无限的思绪,而那隔水相望的青翠山峦,竟让他恍若置身于遥远的故乡。此诗寥寥数语,却勾勒出一幅旅人思乡的画面,表达了作者对自然美景的热爱与对故土的深深眷恋,展现了人与自然之间那份难以割舍的情感纽带。

“沅湘日夜东流去,不为愁人住少时。”《湘南即事》中,戴叔伦借沅江、湘江日夜不息的东流,寓意时间的无情流逝,即便是满怀忧愁的人,也无法让流水为之稍作停留。这不仅仅是对自然界恒常规律的直观描绘,更是诗人对人生短暂、世事无常的深刻感慨。在时间的长河中,个体的忧愁显得如此渺小,提醒人们珍惜当下,把握有限的生命。

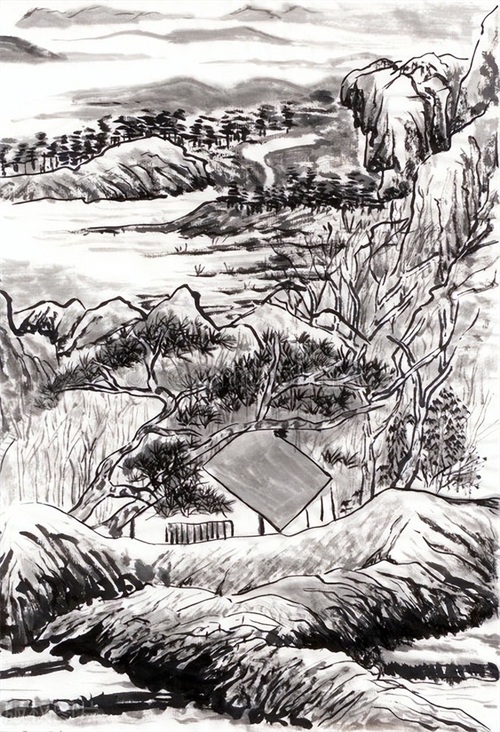

“诗名满天下,终日掩柴关。”《遣兴》诗中,戴叔伦自述诗名虽已传遍天下,但他本人却选择了一种隐居的生活方式,终日闭门谢客。这种看似矛盾的行为,实际上反映了诗人对名利的超然态度和对内心宁静的追求。在名利与淡泊之间,戴叔伦选择了后者,展现了古代文人士大夫追求精神自由和心灵归宿的理想境界。

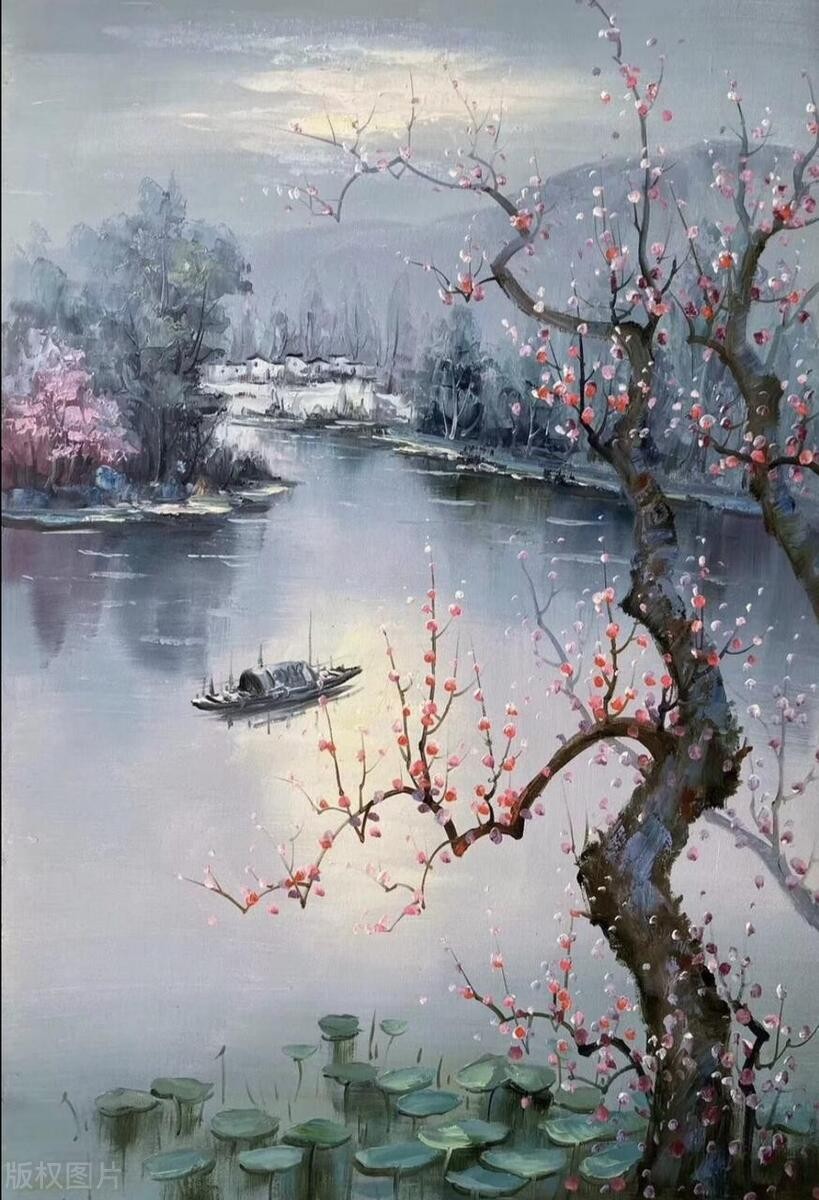

“燕子不归春事晚,一汀烟雨杏花寒。”《苏溪亭》以春末时节的景致为背景,通过燕子未归、烟雨蒙蒙、杏花带寒的描绘,传达了春光易逝的哀愁和对远方亲人或友人的深切思念。此诗以细腻的笔触,勾勒出一个既富有画面感又充满情感张力的场景,让人感受到一种淡淡的忧郁和对美好时光不再的无限感慨。

本文戴叔伦的四首诗,无论是对自然的深情描绘,还是对人生哲理的深刻思考,或是对个人情感世界的细腻抒发,都展现了他作为唐代杰出诗人的艺术才华和深邃思想。这四首诗如同四幅精美的画卷,共同构成了戴叔伦诗歌世界中丰富多彩的情感与景致,让人在品读中仿佛穿越时空,与古人进行了一场心灵的对话。

《题稚川山水》

松下茅亭五月凉,汀沙云树晚苍苍。

行人无限秋风思,隔水青山似故乡。

“松下茅亭五月凉,汀沙云树晚苍苍。”开头,诗人描绘了一幅清凉宜人的初夏景象。“松下茅亭”指的是松树下的茅草亭子,给人一种幽静、避暑的感觉。五月是初夏,天气还不算太热,“凉”字表现了环境的舒适宜人。接着,“汀沙云树晚苍苍”描绘了傍晚时分的景色,沙洲上的云树在暮色中显得苍翠繁茂,“苍苍”字眼不仅表现了树木的颜色,还带有一丝暮色中的朦胧感。

“行人无限秋风思,隔水青山似故乡。”这里,诗人将情感引入画面。“行人”是指自己,面对这美丽的景色,不禁勾起了无限的思乡之情。“秋风思”指的是秋风中常有的离愁别绪,即使身处五月的初夏,诗人依然感到如秋风般的思念与愁绪。这是典型的“触景生情”,表达了诗人心中浓烈的乡愁。而“隔水青山似故乡”则将这种思乡之情具象化,诗人看到对岸的青山,仿佛看到了自己的故乡。青山依旧,却隔水相望,增强了对故乡的思念。

整首诗通过写景抒情,层次分明。前两句描写自然景色,后两句抒发思乡之情。戴叔伦巧妙地运用对比手法,将眼前的景色与心中的情感交织在一起,既有对自然美景的赞美,又有对故乡的深情怀念。诗中的意境悠远深长,令人回味无穷。

《湘南即事》

卢橘花开枫叶衰,出门何处望京师。

沅湘日夜东流去,不为愁人住少时。

“卢橘花开枫叶衰”,通过“卢橘花开”与“枫叶衰”的对比描绘了一幅深秋的图景。卢橘花开暗示着成熟与收获,而枫叶衰落则象征着时光的流逝与生命的短暂。这种季节变换的描绘,为全诗铺设了一层淡淡的哀愁氛围。

“出门何处望京师”一句,直接表达了诗人的思乡情绪。这里的“京师”不仅指地理上的京城,更寓意着诗人内心向往的精神家园或者说是对过往生活的一种怀念。出门四望,却无处寄托这思乡之情,展现了诗人内心的孤独与迷茫。

“沅湘日夜东流去,不为愁人住少时。”这两句借沅水、湘江的东流之水,比喻时间的无情流逝,以及诗人无法挽留的愁绪。流水无情,它不会因为诗人的愁苦而停留片刻,这既是自然规律的写照,也是诗人对无法改变现状、无法缓解内心愁苦的无奈表达。

全诗以清新自然的语言,营造了一个富有画面感的场景,通过对秋日景象的描绘和对自然河流的象征,深刻传达了诗人对远方故土的深切思念和对时光流逝的感慨。诗中的每一个意象都承载着丰富的情感,整首诗情景交融,寄情于景,展现出一种淡远而深刻的意境美。

《湘南即事》是戴叔伦抒发思乡情怀的佳作,通过对自然景物的细腻描绘,巧妙地传达了诗人内心复杂微妙的情感变化,让读者能够深切感受到那份淡淡的哀愁与无尽的思念。

《遣兴》

明月临沧海,闲云恋故山。

诗名满天下,终日掩柴关。

首句“明月临沧海”以宏大的自然景观开篇,明月与沧海的组合,既展现了一种壮阔宁静的自然之美,又寓意着诗人内心的清高与旷达。接着,“闲云恋故山”一句,闲云对故山的依恋,象征着诗人对简朴自然生活的向往和对精神故乡的眷恋。

后两句“诗名满天下,终日掩柴关”形成了鲜明的对比。前句指出诗人的才名已经广为人知,享誉四方,这是对外界评价的高度概括;后句则描述诗人自己选择的生活方式——终日闭门不出,远离尘嚣,甘于平凡。这种对比体现了诗人超脱世俗名利,追求心灵自由的人生态度。

通过明月、闲云与闭门隐居的描绘,诗人表达了对自然美景的热爱及对世俗名利的淡薄。全诗虽短,却富含哲理,反映了诗人对于人生价值的深刻思考和对理想生活方式的追求。在名满天下的同时,诗人更重视的是内心的平和与精神的富足。

此诗语言质朴自然,意象生动,以景寓情,情景交融。通过简练的文字,构建出深远的意境,展现了诗人高远的志趣和淡泊名利的高尚情操,给人以美的享受和哲理的启迪。

《遣兴》一诗以自然景象为引子,深入到诗人内心的境界,表现了诗人超然物外、淡泊名利的隐逸情怀,是中国古典文学中追求精神自由与人格独立的佳作。

《苏溪亭》

苏溪亭上草漫漫,谁倚东风十二阑。

燕子不归春事晚,一汀烟雨杏花寒。

首句“苏溪亭上草漫漫”,以“草漫漫”描绘了春末苏溪亭周围野草茂盛的景象,营造了一种空旷而又略带荒凉的氛围。“谁倚东风十二阑”一句,通过设问的形式,引出了对主人公形象的遐想,同时也隐含了诗人自身或他人对过往时光的沉思与怀念。

“燕子不归春事晚”,燕子作为春天的象征,其未归暗示着春天即将过去,不仅点明了时令,也暗含了对远方亲人或朋友久别不归的惋惜与思念。“一汀烟雨杏花寒”,汀指水边平地,烟雨迷蒙,杏花在雨中更显凄冷,这一景象进一步加深了诗中的愁绪,使得整个画面充满了淡淡的哀愁与落寞。

本诗运用了借景抒情的手法,通过对自然景物的细腻描绘,寓情于景,情景交融。诗中的“草漫漫”、“燕子不归”、“烟雨杏花”等意象,既是眼前之景,也是心中之情的外化,表达了诗人对春逝的无奈和对远方亲人的深切思念。

全诗通过对春末苏溪亭周边景色的描绘,抒发了诗人对美好时光易逝的感伤,以及因离别而生的孤独与凄凉之情。诗人巧妙地将个人情感融入自然景物之中,使读者能够感受到一种超越字面意义的深层情感共鸣,体现了唐代诗歌含蓄深沉的艺术魅力。

标签: