概念解读:西周的分封制

概念解读:西周的分封制

分封制,是中国古代帝王为了巩固统治,将土地和居民分赐给王室子弟、功臣和先代贵族,让他们建立诸侯国,以辅佐王室、拱卫王室的一种政治制度。

分封制,是古汉语“封建”的原始含义,如柳宗元的《封建论》中说“周有天下,裂土田而瓜分之,设五等,邦群后”,这与“封建”社会中所说的“封建”不同。“封建社会”这一概念的构建则是源自马克思主义关于社会发展理论中人类社会的五种社会形态(即原始社会-奴隶社会-封建社会-资本主义社会-社会主义和共产主义社会)之一,是马克思恩格斯根据西欧社会的发展状况,将5-15世纪,西欧推行封君封臣制度的时期,称为欧洲的封建社会。受此影响,中国史学界在郭沫若、翦伯赞等人的力推之下,也将中国古代社会分为原始社会、奴隶社会、封建社会,不过这里的封建社会已然不再指实行分封制的商周时期,而是指战国以后到鸦片战争前这个时段。

一、分封制实行的原因

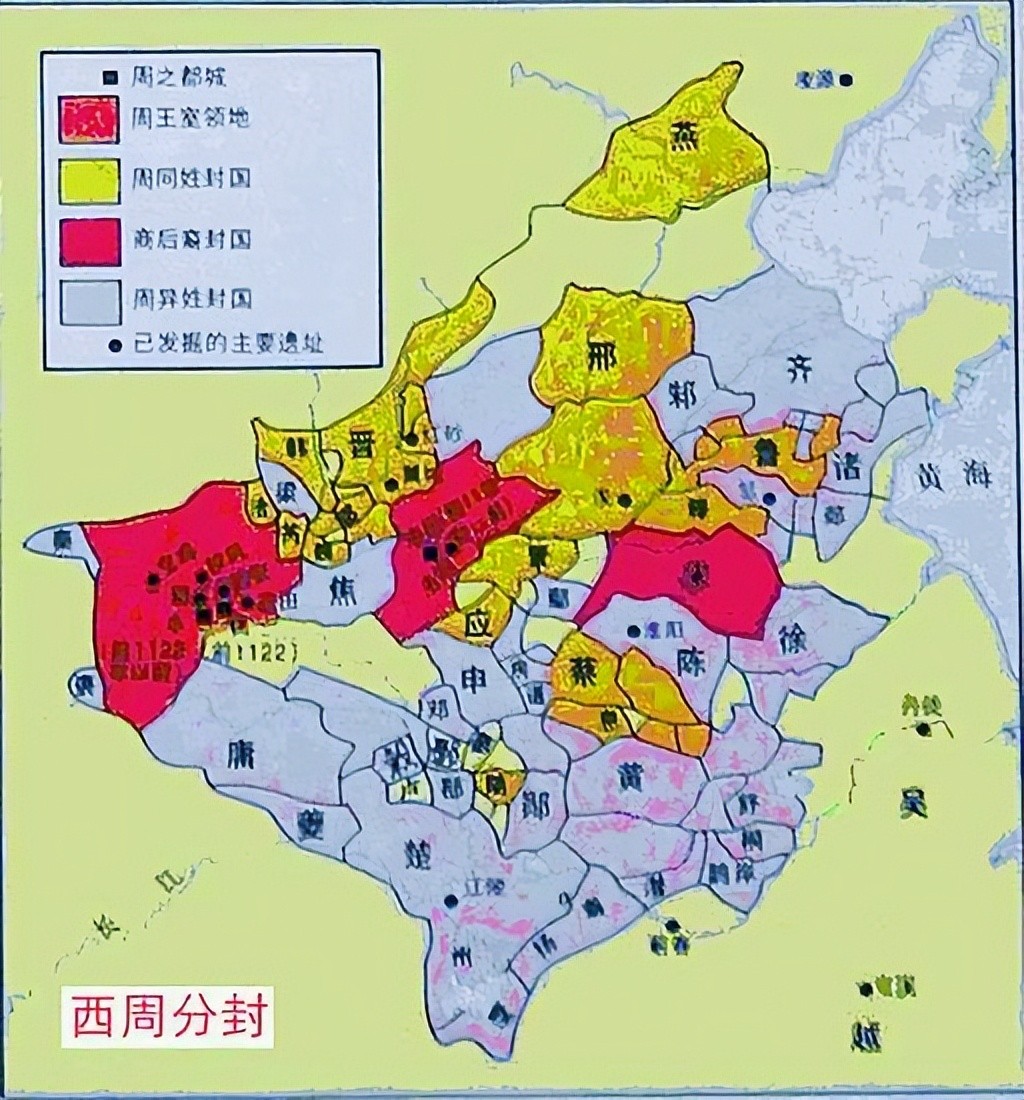

分封制起源于何时难以考证,众说纷纭。但商代已开始分封诸侯,称号有侯和伯。西周灭商后,大规模地以封地连同居民分赏王室子弟和功臣,形成了较为完善的分封制度。在分封制下,诸侯君位世袭,在其封国内拥有统治权,但需承担服从天子命令、定期朝贡、提供军赋和力役、维护周室安全等责任。此外,诸侯还有权在自己的封地内建立政权机构,设置军队和监狱,但规模大小和地位都受到一定的限制。

为什么西周要实行分封制呢?冯天瑜在《“封建”考论》中作了详细的阐述,概括起来主要是以下这些方面:

首先,西周时期的社会背景深受氏族社会的影响,血缘宗亲纽带在国家统治中扮演着至关重要的角色。为了维护宗周社会的稳固,西周统治者选择了血亲分封这一策略,通过分封姬姓贵族到各地建立封国,来加强血缘关系的纽带,确保国家的长治久安。这种分封制度不仅实现了以姬姓为主的贵族阶层、被征服的臣仆以及封地土著的结合,还突破了纯粹的血缘组织框架,是对殷商氏族联合国家的一种提升和进步。

其次,周人在灭殷后,面临着实际控制东方广土众民的难题。由于周人起源于关中,而东方的华北平原及山东半岛在商代已是文明发达区域,因此周人为了控制这些先进的地区,选择了与当地的氏族势力分享政治权力和经济利益,通过保存各地的氏族统治来实现对东方的控制。分封制成为了周人实现这一目标的重要手段,通过分封诸侯来巩固对东方的统治。

第三,周天子拥有强大的军政实力,这是推行分封制的又一重要原因。西周王室拥有重兵,并通过一系列的政治制度如“册命”、“朝聘”、“巡守”和“贡纳”等,来展布其政治号召力,维系着封建体制下的统治秩序。这种周王室军政实力在握与诸侯国相对独立的二元结构,既顺应了当时的社会实际,也有利于社会经济发展和国家安全。通过分封制,周天子能够更有效地管理广阔的领土和众多的人口,确保国家的稳定和繁荣。

此外,西周封建制与宗法制、等级制相为表里,形成了完整的礼制。这种礼制不仅成为古代中国典章制度的原点,还涵盖了道德、法律、政治、军事、宗教等多个方面,成为治国纲要和精神支柱。分封制作为礼制的重要组成部分,通过分封诸侯来维护等级制度和宗法制度,进一步巩固了周王朝的统治基础。

最后,西周实行封建制的根基是井田制度。这种制度以劳役地租形态剥削农奴的剩余劳动,剥削量不重,符合当时的社会经济发展水平。通过分封制,周王朝能够更有效地利用土地资源,促进农业生产的发展,从而为国家提供稳定的物质基础。

当然,如果联系商朝时的地方管理来说,原有的内外服制度只是一种松散的方国联盟,中央政权对地方控制力不强,不利于统治,建立一种更严密的地方管理制度也成为巩固统治的必然。

二、分封制的特点与影响

《中外历史纲要上册》对西周分封制和宗法制的论述只用了两句话:“西周实行分封制和宗法制,史称‘封建亲戚,以蕃屏周’,形成了‘天子-诸侯-卿大夫-士’金字塔型的等级结构,加强了周天子对地方的政治统治。宗法制与分封制相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突和矛盾。”这段描述中既谈到了分封制的特点,也包含有分封制的影响。

(一)特点

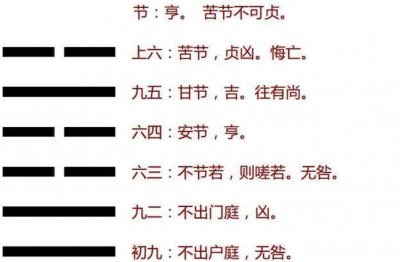

1、分封制与宗法制紧密结合,形成了天子、诸侯、卿大夫、士等各级宗族贵族组成的金字塔式等级制结构。在这个等级结构中,按照分封制形成了君臣上下级关系,按照宗法制形成了家族大小宗关系,两种关系紧密联系,而形成了“家国同构”“家国一体”的国家。

2、诸侯在其封国内享有较大的自治权,但名义上仍归周王所有。美籍学者李峰在《西周的政体:中国早期的官僚制度和国家》中指出,地方封国是西周政治体系中最为显著的特征之一。他认为,地方封国整体上是与西周国家类似的政治组织,有着与西周国家相同的一系列功能,不仅拥有处理民政和军务的权力,而且掌控着司法惩罚的权力。诸侯往往被看作是西周国家的代理者和周王的臣属,需要在他们邻近地区的战役中向周王提供军事协助,而且有时在远离他们封国的军事行动中同样对周王予以支持。上一版教材中将诸侯对周王的义务描述为“镇守疆土、随从作战、缴纳贡赋,朝觐述职”。

3、分封制下的土地和劳动者名义上都归周王所有,但实际上由诸侯掌控。西周实行土地国有制,这些土地名义上都是周王所有,但经过分封后,土地实际控制权在诸侯,诸侯再进行分封给卿大夫,卿大夫分封给士,形成了一个土地控制者集团。

(二)影响

1、分封制加强了周天子对地方的统治,扩大了周朝的疆域和影响力。由于诸侯都是自己的臣子或亲戚,上下级关系和血缘关系的双重保险,使周天子能够凭借其权威,影响到所有分封所在地,在分封制推行初期,周王室的影响力还是相当大的。

2、促进了边远地区的经济开发和文化发展。在分封制下,诸侯由原有的地区分散到被征服的区域,带去了周部落的文化,从而推动了文化交流与融合。这些诸侯在封地不断地发展壮大,进而促进这些封国的边远地区经济开发。当然,也推动了全国经济的发展,加强了周王室与周边各少数民族的联系。

但,分封制下,由于诸侯拥有较大的独立性,其消极作用随着时间的发展,也会日益凸显。随着诸侯势力的逐渐强大,便逐渐形成了诸侯争霸的局面,对周王室的统治构成了威胁。

三、分封制的衰落与废除

西周分封制从建立到衰落经历了动态的演变发展历程。西周中期以后,西周向东方和南方的扩张停止了,相反,向远方扩张的周族跟留在洛阳、长安的周族之间产生了隔绝,周的势力局限在黄河、渭水沿岸。与此相伴,在以长安为中心的地区,大小诸侯领主热衷于抢夺土地,因土地而引发的纠纷频频发生,进而领主间依力量大小互相兼并。同时,由于势力的衰退,周王朝可以新赠的土地也减少,取而代之的是委任对直辖地内的居民、土地的管理权,以此作为对贵族的优惠,这使得周王室的力量更为弱小,周王的权威进一步衰退,以致失去了其原有的控制力。

春秋时期,随着周王室衰微和大国争霸,分封制逐渐崩溃。葵丘会盟,齐桓公的霸主地位得到正式承认,标志着分封制崩溃。秦始皇统一全国后,废除分封制,推行郡县制。然而,在汉朝初期,为了维持稳定局面和铲除异姓诸侯王,刘邦又恢复了分封制,但此时的分封制已与西周时期的分封制有所不同。此后,历代王朝也还有分封的事例,但性质已不完全相同。

标签: