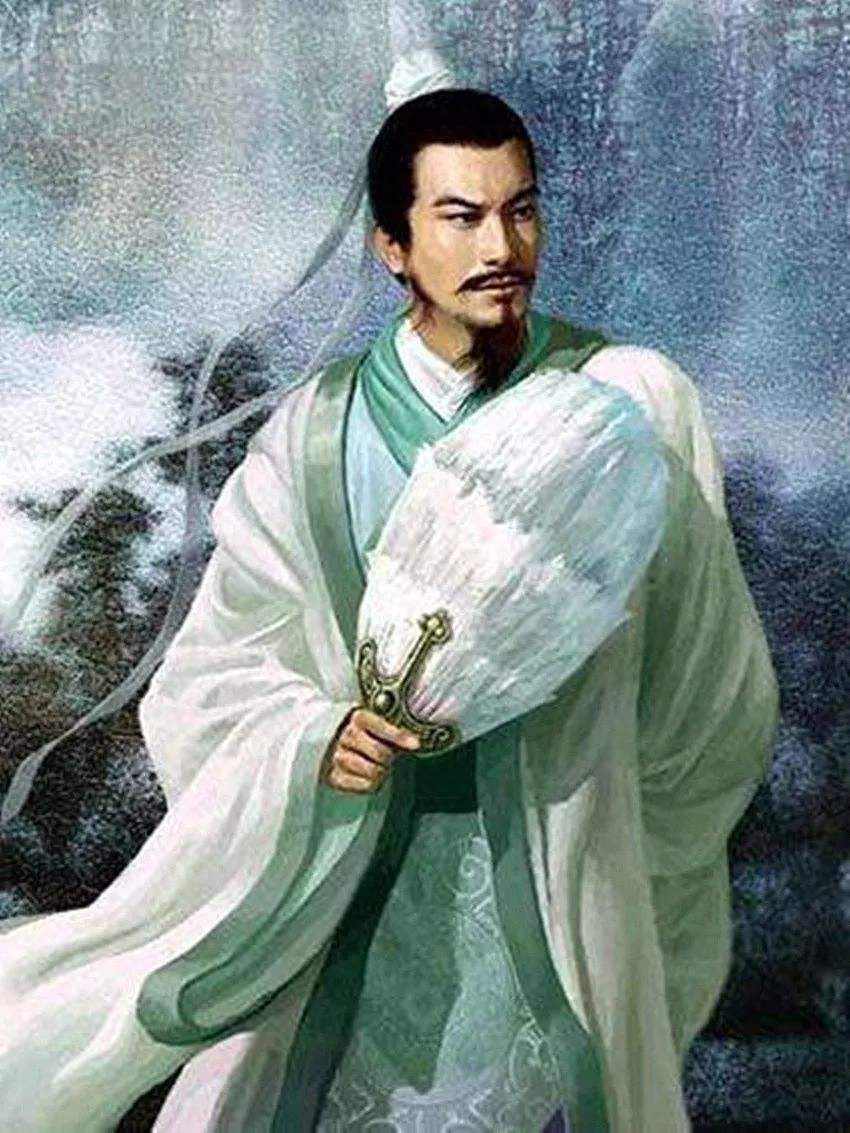

诸葛亮火攻司马懿,却因雨水泡汤?揭秘背后真相!

诸葛亮火攻司马懿,却因雨水泡汤?揭秘背后真相!

众所周知,在《三国演义》中,诸葛亮最后一次北伐时,司马懿选择守城不出,无论诸葛亮如何咆哮。为了引诱司马懿出城作战,诸葛亮事先在山谷中埋下大量木柴,然后派魏延假装败退。一得到消息,司马懿便追击魏延,却正中诸葛亮的计谋。山谷中烟火四起,魏军溃不成军。就在司马懿即将被火烧死时,突然下起了大雨,熄灭了火焰,使得司马懿得以逃脱。或许有人会问,为什么诸葛亮不用弓箭射杀司马懿呢?

事实上,我们必须要明白一件事,那就是诸葛亮所施展的火攻之计在现实中并不可行,这是《三国演义》中罗贯中虚构的情节。而为什么罗贯中要编造这样的情节呢?难道只是为了更好地展现诸葛亮的谋略无敌吗?

诸葛亮没有在上方谷使用弓箭,实际上是有很深的原因的。《三国演义》的创作者罗贯中并不是一个无知无能的文人,他曾经历过元末战争,具备一定的国防基本常识。

首先,弓弩在雨天是无法使用的。我们必须知道,弓弩是一种非常敏感的武器装备,它的维护和保养要求非常严苛。在战斗中,如果遇到雨天或大风,弓箭的威力会受到很大影响。这是因为弓臂和弓弦都不能被淋湿,如果受潮,射程和力度都会大大降低。

以成吉思汗的蒙古精兵为例,当他们征服干燥且降雨稀少的中亚、西亚和华北时,一路顺利。但当他们南征时,却经常受挫,行动缓慢。关键原因就是在多雨的自然环境中,弓箭很难使用。

再以忽必烈时期的元军对越南的战争为例。他们不知道越南正值雨季,蒙古人根本无法用箭矢杀敌,最终遭到惨败。满洲八旗也曾出兵缅甸,却因为下雨而受阻。在晴朗的日子里,八旗军总能轻易地用弓箭击败缅甸军队;但一旦下起雨来,情况就变了,八旗兵无法集体射箭,无法杀敌,多次被缅军击败。

因此,在倾盆大雨的情况下,诸葛亮的弓箭和弩箭失去了作用。除了浪费箭矢,还会减少箭矢的寿命,没有其他实际作用。与其如此,诸葛亮宁可眼睁睁地看着司马懿逃脱。

其次,弓弩的射程不足。在战争中,使用火攻的一方通常需要与敌军保持一定距离。火是无眼的,火若蔓延不仅可以伤害到敌军,也可能烧到自己。因此,在采用火攻计谋时,名将通常会将主力部队埋伏在高地或远离火势的地方,待敌军力量被烈火击溃后再次发起攻击,取得“宜将剩勇追穷寇”的效果。而这种距离通常超出了弓箭的射程范围。

虽然《三国演义》中称之为上方谷的战斗是虚构的,但在陕西有着与之相似的地形,叫做胡芦峪,是一个相对危险的低谷。它位于大秦岭南面,靠近渭水,当地人传说诸葛亮曾在这里火烧司马懿。

胡芦峪距离渭河约50多米,山谷与山腰之间的距离也约有100多米。

以古时的弓箭为例,一般弓箭手的有效射程约为60米,即使顺风情况下,也不会超过80米。以强弩为例,有效射程与普通弓箭相当,而汉朝最强悍的六石弩的射程也只有260米。

在埋伏司马懿时,蜀军主力必定站在上方谷的高地,普通弓箭无法射到低谷的魏军;而六石弩则过于笨重,弹速很慢,也不适合近距离战斗,因此诸葛亮在埋伏司马懿时绝不会使用它。

综合以上两个原因,诸葛亮在上方谷根本无法使用弓箭进攻司马懿。在下雨天,弓箭失去了作用;而火计战中,弓箭的射程也无法伤到司马懿。因此,诸葛亮只能眼睁睁地看着司马懿逃脱,遗憾万分。

标签: